ビジネスを変革する生成AI画像生成 ~ メリットと注意点、最新トレンドを徹底解説 ~

近年、Midjourney、DALL-E、Stable Diffusionなどの画像生成AIの進化により、ビジネスシーンでの活用が急速に広がっています。本記事では、画像生成AIの実用的なメリットから注意すべき点まで、最新動向を交えて解説します。

画像生成AIがもたらすビジネスメリット

画像生成AIの導入により、企業の制作プロセスは大きく変わりつつあります。従来の外注や内製では実現できなかった、スピーディーで柔軟な画像制作が可能になっています。

1. コスト削減と時間効率

- プロのデザイナーに依頼するよりも低コスト

- アイデアを即座にビジュアル化

- 複数のバリエーションを短時間で生成可能

2. クリエイティブの可能性拡大

- 斬新なアイデアの創出支援

- イメージの具現化がスピーディ

- プロトタイプ作成の効率化

3. マーケティング活用

- SNS投稿用画像の作成

- 広告ビジュアルの制作

- プレゼン資料の視覚的強化

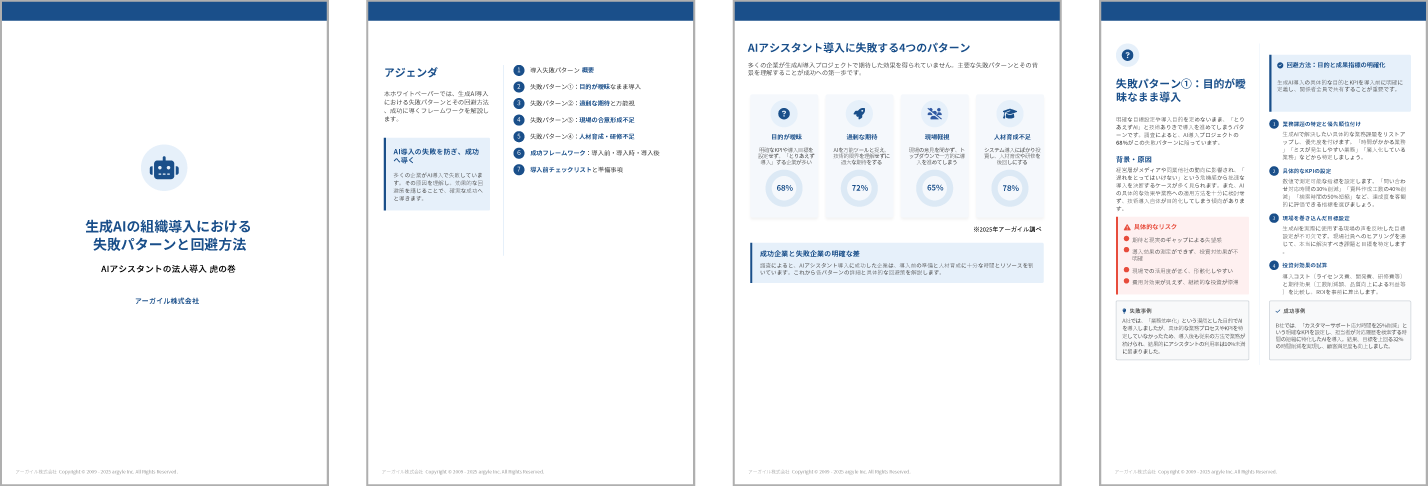

注意すべき重要ポイント

画像生成AIの活用には、いくつかの重要な注意点があります。特に品質管理や倫理面での配慮が、企業利用では重要となってきます。

1. 著作権に関する注意点

- 学習データに関する権利問題

- 生成された画像の権利帰属

- 商用利用時の制限事項

2. 品質管理

- 画像の一貫性維持

- ブランドガイドラインとの整合性

- 人物の不自然さへの対応

3. 倫理的配慮

- 差別的表現の排除

- プライバシーへの配慮

- 誤解を招く表現の回避

最新トレンドと今後の展望

画像生成AI技術は日々進化を続けており、その応用範囲も急速に拡大しています。特に企業での実用的な活用シーンが増加し、新たなビジネス機会を生み出しています。

1. 技術革新

- 高解像度化の進展

- リアルタイム編集機能の強化

- 動画生成への展開

2. ビジネス活用の広がり

- 不動産のバーチャルステージング

- 製品デザインの効率化

- eコマースでの商品画像作成

3. 規制と標準化

- 生成AI画像の透明性確保

- 業界標準の確立

- 著作権ルールの整備

著作権について

生成AI画像の法的位置づけは現在も発展途上ですが、実務上の基本的な考え方は次の通りです。

生成AI画像の著作権は、人間の創造的な関与(プロンプトの作成や編集等)の度合いによって判断されます。単純な指示で生成された画像の著作権については、現時点で明確な法的判断は示されていません。

商用利用の際は、各AIツール(Midjourney、DALL-E、Stable Diffusionなど)の利用規約を必ず確認する必要があります。特に注意すべき点は、学習データに関する権利処理の問題です。生成された画像が既存の著作物に類似している場合、権利侵害のリスクが生じる可能性があります。

また、商標やロゴ、キャラクターなどの知的財産権に関わる要素が含まれる画像の使用は避けるべきです。安全な運用のためには、利用規約の確認、権利帰属の明確化、既存著作物との類似性チェック、必要に応じた法務相談などが推奨されます。

なお、今後の法制度や判例の蓄積により、より明確な基準が示されることが期待されています。

効果的な活用のためのポイント

画像生成AIを企業で効果的に活用するには、明確な目的設定と運用プロセスの確立が不可欠です。組織全体での取り組み方針を定めることで、より効果的な活用が可能となります。

1. 明確な目的設定

- 用途に応じたツール選択

- 期待する成果の明確化

- 品質基準の設定

2. プロセスの確立

- プロンプトの最適化

- 品質チェック体制

- フィードバックの反映

3. リスク管理

- 法的チェック体制

- 品質管理プロセス

- クレーム対応方針

まとめ

生成AI画像は、ビジネスの効率化と創造性向上に大きな可能性を秘めています。一方で、著作権や品質管理など、慎重な対応が必要な側面もあります。適切な理解と運用体制の構築が、成功への鍵となります。

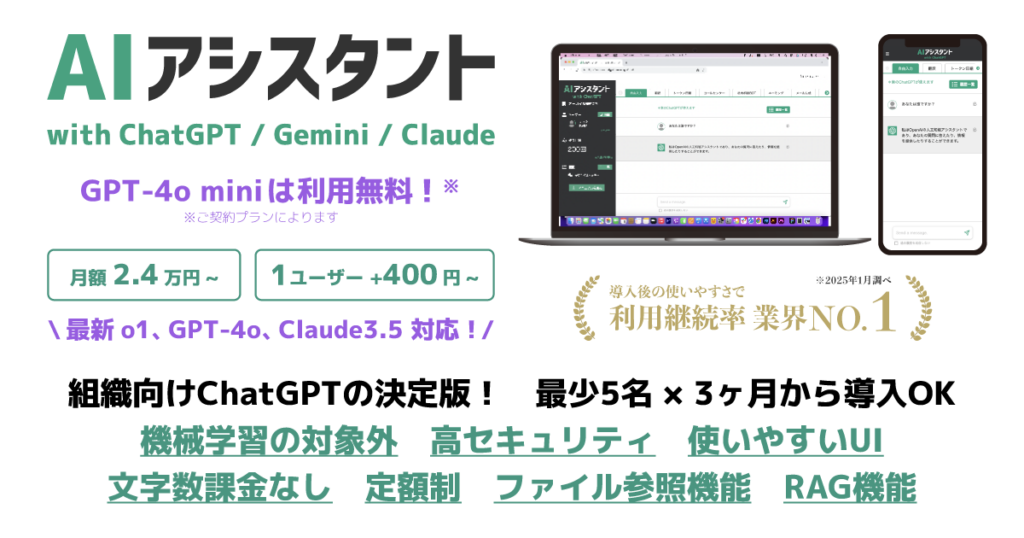

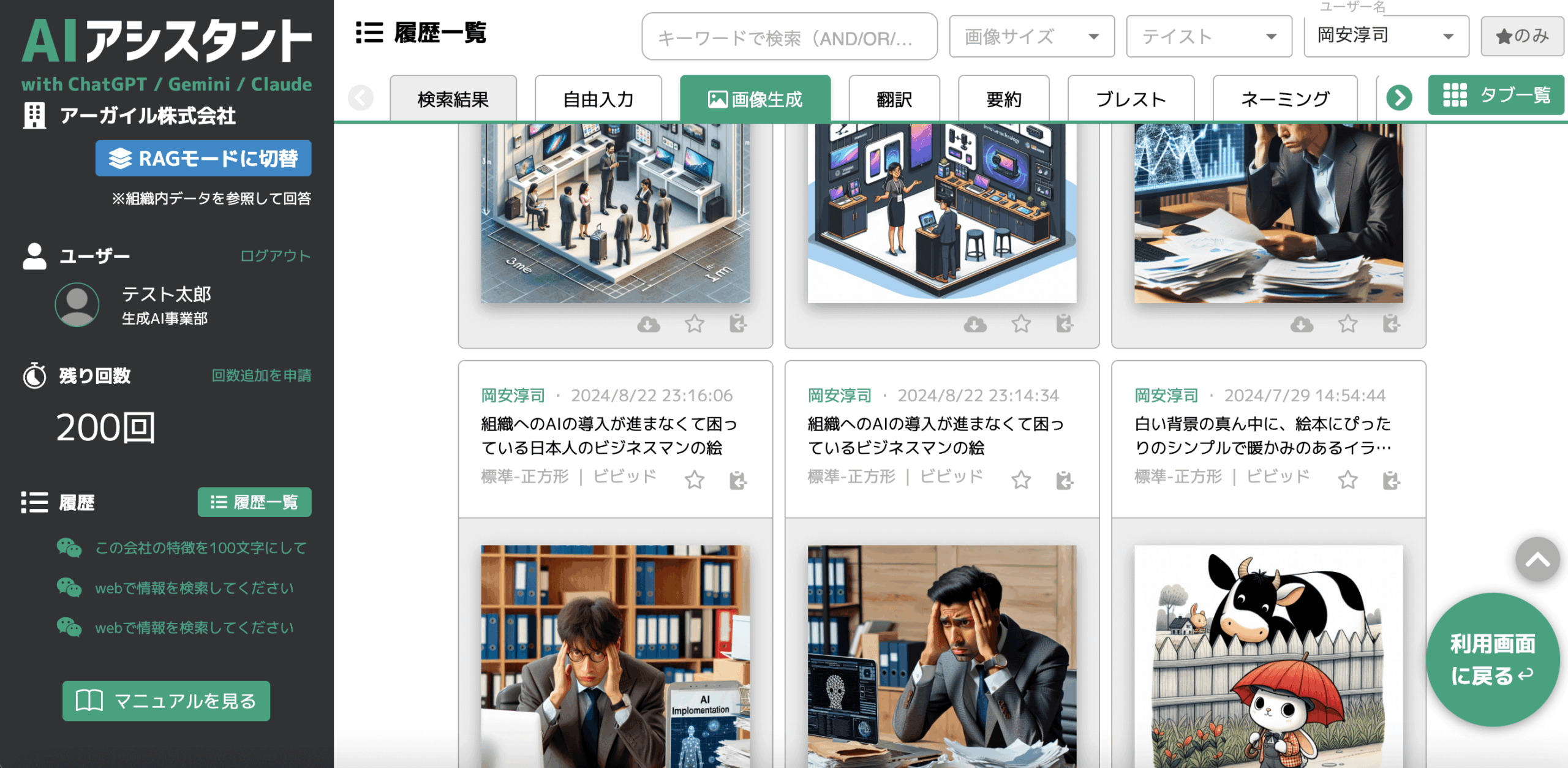

なお、企業での生成AI活用をより効果的に進めるためには、包括的なAIソリューションの導入が有効です。アーガイルの『AIアシスタント』では、画像生成を含む様々なAI機能を、セキュアな環境で一元管理できます。

ビジネスのチームで、最新の画像生成やChatGPTなどのAIを活用したい場合は、「AIアシスタント」のようなツールの導入が効果的です。

関連資料(無料)はこちら

入力フォームをご送信ください。無料で関連資料ダウンロードのご案内をお送りいたします。

※お客様の情報は下記のプライバシーポリシーとセキュリティポリシーに則って厳重に管理し、第三者への情報提供や目的外利用は一切行いません。

より詳しい情報の取り扱いについては、下記をご参照ください。

・プライバシーポリシー

・セキュリティポリシー

ご質問やリクエスト等がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

「AIアシスタント」は、ChatGPT、Gemini、Claudeなど最新の20種以上のAIモデルを組織内に一括導入できる、組織導入型のAI活用サービスの決定版です。高度なセキュリティ、直感的なUI、管理機能、画像生成、画像認識、ディープリサーチ、ファイル読み込み、社内文書参照(RAG)対応で、組織業務の効率化をサポートします。1ユーザー400円からの定額制、最少5名、最短3ヶ月の契約から。文字数による従量課金無しの定額料金。様々な分野の企業法人、行政機関、自治体、教育機関の導入事例も多く、柔軟なカスタマイズ機能開発やプロンプト制作代行にも対応しています。